対話鑑賞とは

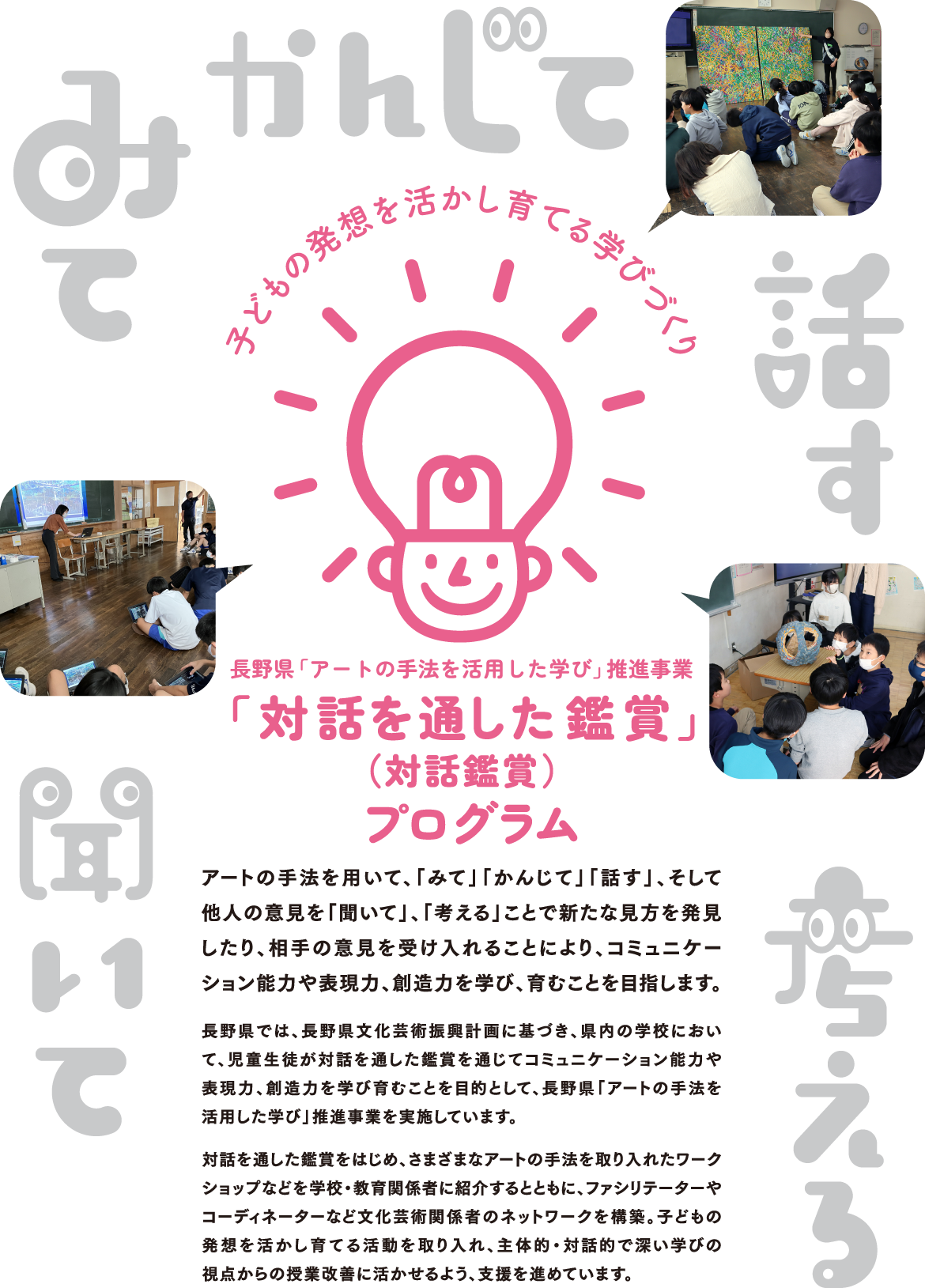

長野県では「アートの手法を活用した学び」推進事業を実施しています。

このうち、「対話を通した鑑賞(対話鑑賞)」プログラムについては下記をご覧ください。

なに?なに?対話を通した鑑賞って?

美術作品にまつわる歴史や技法、固有の情報を教えるのではなく、作品に対する自分の見方、感じ方や考え方を他者とコミュニケーションし、対話を通して個々の見方や価値意識を深めたり広げたりする鑑賞方法のことです。1980年代にニューヨーク近代美術館(MoMA)で研究・開発され、今では世界各国に広まり、日本でも美術館での作品鑑賞や学校の美術の授業などに取り入れられています。

対話を通した鑑賞は、図工美術での鑑賞授業はもとより、他者の考えに触れ、自分の見方にも変化が起こる体験を通して、問題解決能力や主体的思考力、コミュニケーション能力などの知的能力の育成が期待でき、朝鑑賞※や道徳・人権の授業でも有効とされています。

※朝鑑賞とは:「朝読書」や「朝ドリル」の授業外の短い時間を活用して行う美術鑑賞プログラムです。各クラスの学級担任の先生がファシリテーター(進行役)となって作品を鑑賞しながら、子どもたちが感じたことや思いついたことを自由に発言できる場を作ります。

対話を通した鑑賞プログラム

「対話による美術鑑賞」例

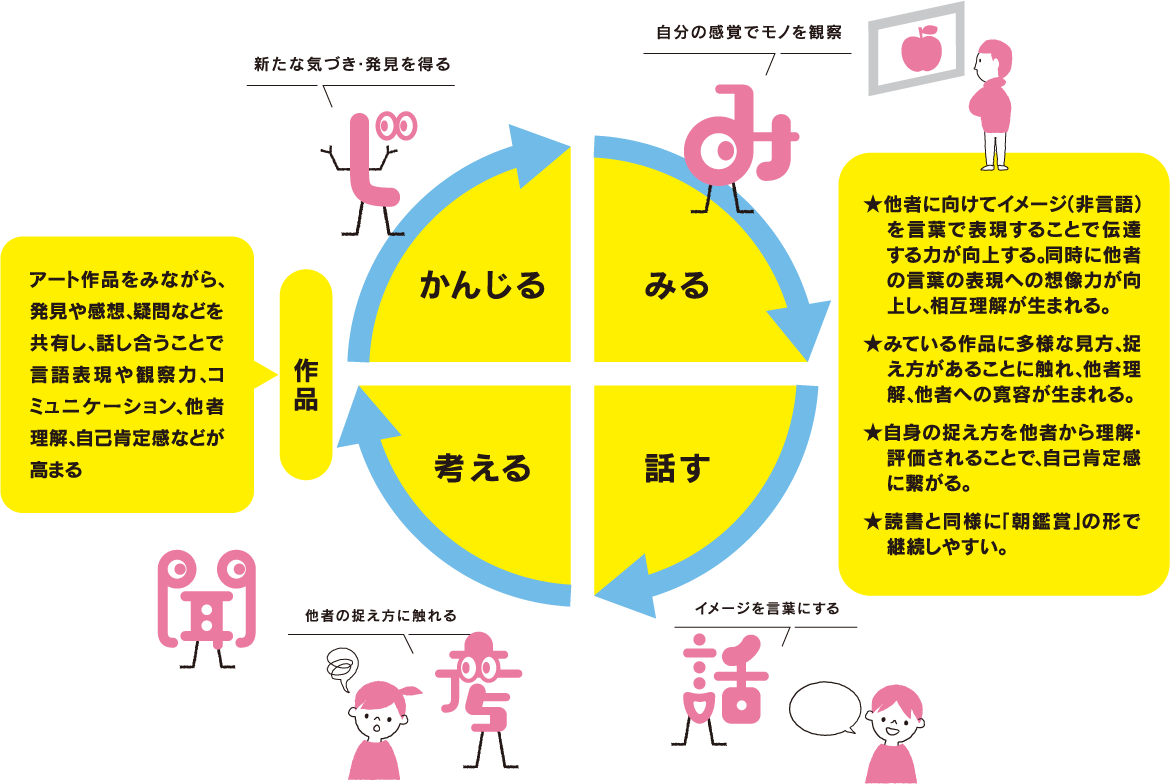

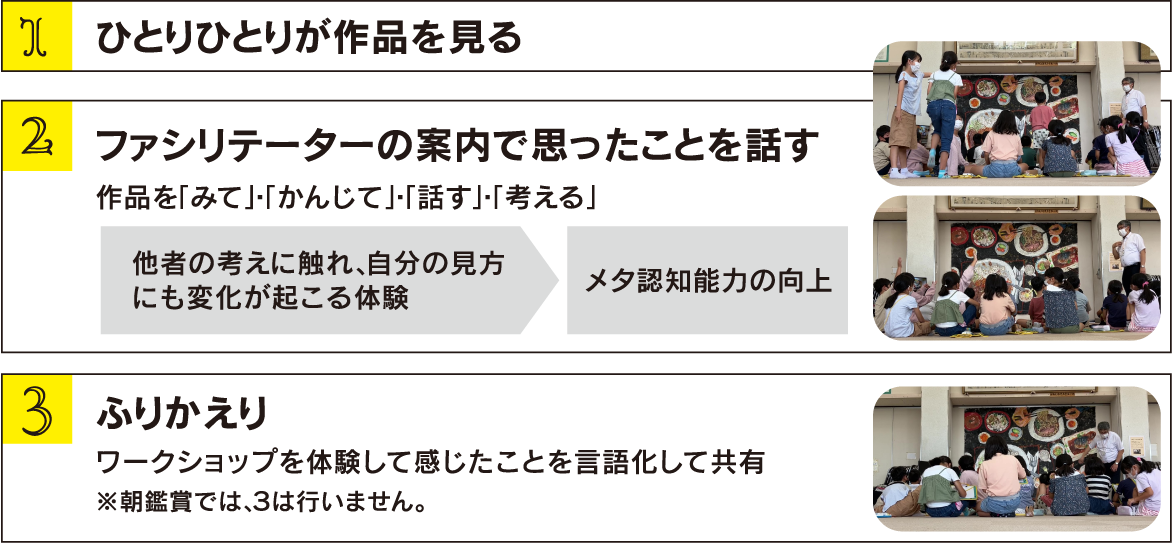

作品を見ながらファシリテーターのもとでクラスの生徒が思ったことを話します。タブレットなどでWeb画像を使用することも可能です。「みて」「かんじて」「話す」、そして他人の意見を「聞いて」、「考える」ことで新たな見方を体験し、他者とのコミュニケーションの楽しさを体感します。

教員向けワークショップ

2023年度は県内4会場で「子どもの発想を活かし育てる学びづくり」教員向けワークショップを実施しました。

- 1.学校における実践-「対話鑑賞」のススメ

- 武蔵野美術大学教授 三澤 一実 先生①

- 2.「対話を通した鑑賞」の体験

- 東御市立和小学校長 宮下 聡 先生②

丸山晩霞記念館 佐藤 聡史 館長③

- 3.事例報告 東御市における展開

- 東御市企画振興部文化スポーツ振興課 高橋 則幸課長④

他者の考えに触れ、自分の見方にも変化が起こる体験をし、図工美術での鑑賞授業はもとより、朝鑑賞、道徳・人権の授業での位置づけの実際を学ぶ時間も設けました。

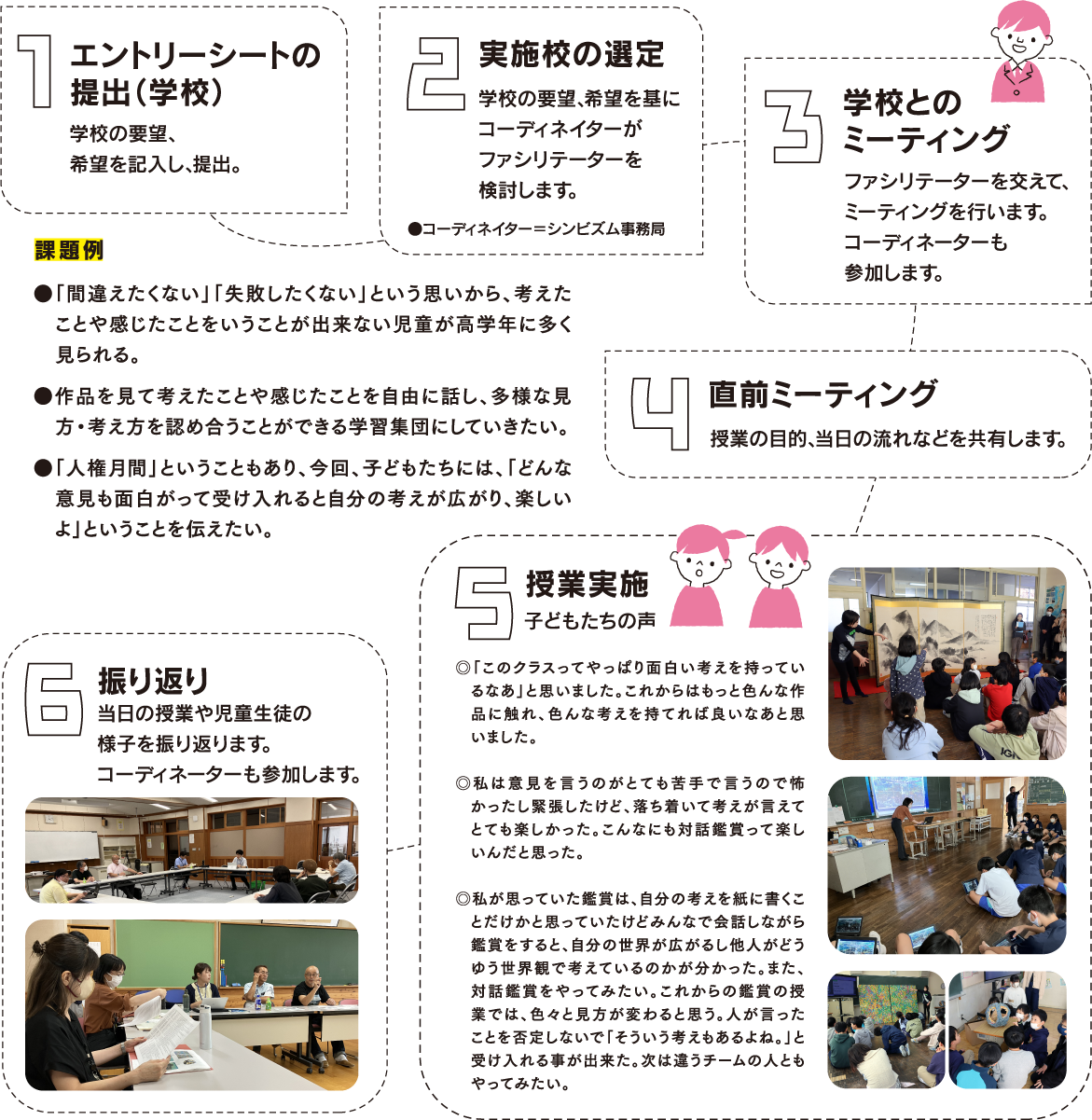

プログラム実施校の流れ

長野県「アートの手法を活用した学び」推進事業

「対話を通した鑑賞(対話鑑賞)」プログラム

ファシリテーター

シンビズムワーキンググループ

2016年度より県内美術館等の学芸員が所属を超えて交流し、同じ立場で協議しながら信州ゆかりの作家を選定、これまでに第1回~第5回までシンビズム展を開催。計18会場にて全76名の作家を紹介してきました。(現在42名)メンバーのなかで、対話を通した鑑賞のファシリテーターとして実績のある学芸員(希望校近隣)を派遣します。

阿部知事とシンビズムメンバー(2021年12月) 撮影:田中慶

シンビズム:エデュケーショナルアドバイザー

三澤 一実先生(武蔵野美術大学教授)

中学校教諭、埼玉県立近代美術館主査、文教大学准教授を経て、2008年より武蔵野美術大学教職課程教授。同年より武蔵野美術大学の「旅するムサビプロジェクト」で、全国27都道府県で対話鑑賞を行う。日本の教育現場にいち早く対話鑑賞を取り入れ、全国で普及活動を展開中。

「対話を通した鑑賞(対話鑑賞)」プログラム 教員向けワークショップ講師

宮下 聡先生(東御市立和小学校 校長)

2007(平成19)年に東御市で設定したアレナスの対話鑑賞を経験。以後、教育現場のさまざまな場面で対話鑑賞の手法を実践する。2022(令和4)年度に東御市立和小学校校長に就任後は、東御市文化芸術振興計画策定に関わるなど、幅広く活動中。

画像協力:東御市立和小学校、R5年度プログラム実施校より千曲市立屋代中学校2年生・山ノ内町立東小学校6年生

推奨動画

美術鑑賞小海中学校

×

小海町高原美術館(※)

https://www.culture.nagano.jp/artists/10914/

※長野県「アートの手法を活用した学び」推進事業対話を通した美術鑑賞小海中学校×小海町高原美術館| ARTS CHANNEL |CULTURE.NAGANO